Der Ausfall des autonomen (vegetativen) Nervensystems

Das Nervensystem unseres Körpers besteht aus zwei großen Bereichen: Zum einen dem sensomotorischen System, das wir sehr gut kennen und das für sämtliche körperlichen Empfindungen (Berührung, Schmerz, Temperatur) und auch die willkürlichen Bewegungen der Skelettmuskulatur zuständig ist. Zum anderen dem autonomen (oder vegetativen) Nervensystem, das alle inneren Körperfunktionen kontrolliert und steuert und über welches wir keine willkürliche Kontrolle haben. In diesem Artikel geht es um den Ausfall des autonomen Nervensystems.

Das autonome Nervensystem arbeitet, wie der Name es sagt, „autonom“, also selbstständig. Es steuert alle körperinternen Funktionen, an die wir nicht aktiv denken müssen. Wir können es daher auch nur in ganz geringem Maße willentlich beeinflussen. Es hält die lebenswichtigen Funktionen wie Blutkreislauf, Atmung, Stoffwechsel, Verdauung und Wasserhaushalt aufrecht, indem es direkten Einfluss auf verschiedene Drüsen und innere Organe nimmt.

Zwei sich ergänzende Teile

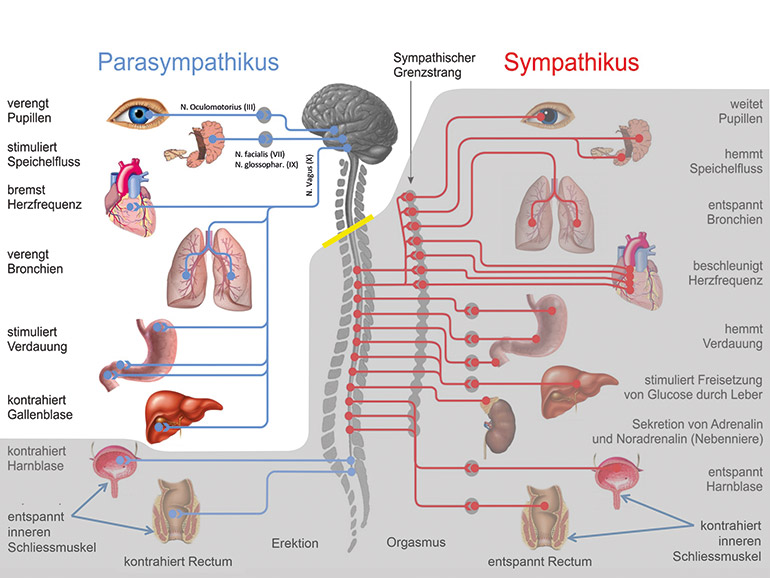

Das autonome Nervensystem teilt sich bezüglich der Funktion wiederum in zwei sich ergänzende Teile (Gegenspieler): dem sympathischen Nervensystem (= Sympathikus) und dem parasympathischen Nervensystem (= Parasympathikus). Praktisch alle inneren Organe werden von beiden Teilen des autonomen Systems versorgt, die je nach Organ eine aktivierende oder bremsende Funktion ausüben. Der Sympathikus aktiviert die Funktionen, die wir brauchen, um Leistung zu entwickeln, zu arbeiten oder davonzurennen. Der Parasympathikus hingegen dient dazu, den Körper zu regenerieren, Nahrung aufzunehmen und zu verdauen, sich zu erholen und zu schlafen. Je nachdem, was wir gerade tun, ist entweder das eine oder das andere System aktiv. Der Wechsel vom einen zum anderen Einfluss kann langsam, manchmal aber auch schlagartig erfolgen.

Das Übersichtsbild A zeigt schematisch, welche Funktionen Sympathikus und Parasympathikus auf die Organe ausüben. Nicht abgebildet sind Blutgefäße, Haarbalgmuskeln und Schweißdrüsen, die nur durch das sympathische System versorgt werden.

Dieses Schema zeigt die Ursprünge der beiden Teile des autonomen Nervensystems. Der parasympathische Teil wird über die Hirnnerven III (Nervus oculomotorius ➔ Tränendrüsen), den Gesichtsnerv VIII (Nervus facialis ➔ Speicheldrüsen), den Hirnnerv IX (Nervus glossopharyngeus ➔ Speicheldrüsen) und den Hirnnerv IX (Nervus vagus), der die größte Ausdehnung hat und alle inneren Organe bis zur linken Biegung des Dickdarms bedient. Weiter unten werden der Darm und alle Beckenorgane von Nerven aus dem untersten Teil des Rückenmarks (sakrale Segmente S2 bis S5) versorgt.

„Wir können das autonome Nervensystem nur in ganz geringem Maße willentlich beeinflussen.“

Hans-Georg Koch

Das sympathische System entspringt dem Rückenmark im Bereich der Brust- und Lendenwirbelsäule (Th1 bis L2) und bildet als erstes den sympathischen Grenzstrang, eine Kette von Ganglien, die beidseitig längs der Wirbelsäule verlaufen. Die daraus entspringenden Nerven versorgen die verschiedenen Körperorgane. Anhand dieser speziellen anatomischen Konstruktion lässt sich ableiten, was bei einem Ausfall des autonomen Nervensystems geschieht.

Der Ausfall des autonomen Nervensystems bei Querschnittlähmung

Im folgenden Schaubild B ist die Unterbrechung des Rückenmarks durch eine gelbe Linie dargestellt. Ein Teil des autonomen Nervensystems (hier grau hinterlegt) fällt dadurch aus. Es handelt sich um eine komplette Läsion im unteren Teil des Rückenmarks in der Halswirbelsäule, also um eine Tetraplegie. Das Beispiel wurde so gewählt, weil die Effekte damit einfacher zu erklären sind. Man sieht, dass der Sympathikus vollständig ausfällt und auch der untere (distale) Teil des Parasympathikus, der Enddarm und Blase versorgt. Es verbleibt also nur noch der durch die Hirnnerven (vor allem durch den Vagusnerv) versorgte parasympathische Anteil, weil die Hirnnerven unabhängig vom Rückenmark verlaufen und bei einer Verletzung der Wirbelsäule und des Rückenmarks nicht geschädigt werden.

Der akute autonome Ausfall

Beim akuten autonomen Ausfall sehen wir vor allem drei Hauptsymptome: Hypotension, Bradykardie und Hypothermie. Die Hypotension oder Hypotonie (= zu wenig Blutdruck) entsteht, weil die sympathische Innervation (Versorgung von Organen und Geweben durch Nerven) der Arterien wegfällt, diese sich öffnen und dem Blut mehr Platz bieten, sodass der arterielle Druck abfällt. Die Bradykardie (= zu tiefer Puls) entsteht, weil jetzt nur noch der Vagusnerv das Herz steuert und die Herzfrequenz auf unter 60 Schläge/Minute bremsen kann; die Hypothermie (= zu tiefe Körpertemperatur) ist die Folge des Abfließens des Blutes in die Peripherie (➔ Arme und Beine) durch die schlaffen Arterien.

„Fehlende autonome Funktionen haben einen großen Einfluss auf das tägliche Leben.“

Hans-Georg Koch

Der chronische autonome Ausfall

Der chronische Ausfall bleibt geprägt von der fehlenden Blutdruckregulation, also der Unmöglichkeit, die Herzfrequenz zu steigern, von einer bronchialen Hypersekretion (zu viel Schleimproduktion in der Lunge) kombiniert mit einer Engstellung der Bronchien und von einer fehlenden Temperaturregulation, weil die Schweißdrüsen nicht mehr aktiviert werden (um den Körper zu kühlen). Zudem ist es auch nicht mehr möglich ist, die Körpertemperatur durch Muskelzittern (Schlottern) anzuheben, da der Patient gelähmt ist.

Außerdem sind die Sexualfunktionen beim Mann gestört. Die Erektion, die parasympathisch gesteuert ist, fehlt und eine Ejakulation ist wegen fehlendem Sympathikus nicht möglich. Die Blase und der Enddarm haben sowohl die sympathische wie auch die parasympathische Steuerung durch höhere Zentren im Hirnstamm verloren. Die Schließmuskeln reagieren meist spastisch und verschließen Blasen- und Darmausgang. Damit sich die Blase trotzdem entleeren kann, muss sie katheterisiert werden oder man trainiert eine Reflexblase (Klopfblase), die sich reflektorisch entleert. Für die Darmentleerung braucht es eine Spreizung des Anus (mit den Fingern). Damit wird der anorektale Reflex ausgelöst, der den inneren Schließmuskel des Enddarms erschlafft. Gleichzeitig kontrahiert sich der Enddarm und entleert sich. Blasenreflex und anorektaler Reflex funktionieren noch, weil die Rückenmarksverletzung oberhalb der sakralen Segmente liegt.

Großer Einfluss auf tägliches Leben

Alle diese fehlenden autonomen Funktionen haben einen großen Einfluss auf das tägliche Leben querschnittgelähmter Menschen – je höher das Lähmungsniveau, desto ausgeprägter. Es beginnt bei Tetraplegikern am Morgen mit zu tiefem Blutdruck beim Aufstehen und Schwarz-vor-Augen-Werden. Maßnahmen dagegen sind: genügend trinken (drei Liter/Tag), Kompressionsstrümpfe, eine Bauchbinde, erhöhte Salzaufnahme und eventuell eine medikamentöse Therapie.

„Praktisch alle inneren Organe werden von beiden Teilen des autonomen Systems versorgt, die je nach Organ eine aktivierende oder bremsende Funktion ausüben.“

Hans-Georg Koch

Das übermäßig produzierte Bronchialsekret in den Atemwegen kann wegen der Lähmung der Atemhilfsmuskulatur nicht abgehustet werden. Es besteht die Gefahr des Einsaugens in die Lunge. Wenn Sekret abgesaugt werden muss, besteht das Risiko einer plötzlichen Bewusstlosigkeit (vagovasale Synkope) mit Blutdruck- und Herzfrequenzabfall. Glücklicherweise reguliert sich diese vermehrte Sekretbildung nach einigen Wochen. Bei kaltem Wetter kühlt der Körper schnell und unbemerkt aus, falls man nicht die passende Kleidung trägt. Wenn es wärmer wird, kann der Patient nur oberhalb des Läsionsniveaus schwitzen. Es kommt eventuell zu einem Wärmestau im Körper, der in einem Hitzschlag enden kann.

Die Verlangsamung des Blutflusses durch die schlaffen Blutgefäße und die fehlende Muskelpumpe infolge der Lähmung der Skelettmuskulatur führt zu einer Thrombosegefahr vor allem in den ersten drei bis sechs Monaten nach Querschnittlähmung und auch später bei langem Sitzen. Darum ist eine Thromboseprophylaxe auf langen Bus-, Bahn- und Flugreisen unerlässlich.

Dieser Text wurde mit größter Sorgfalt recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben. Die genannten Produkte, Therapien oder Mittel stellen keine Empfehlung der Redaktion dar und ersetzen in keinem Fall eine Beratung oder fachliche Prüfung des Einzelfalls durch medizinische Fachpersonen.

Der-Querschnitt ist ein Informationsportal. Die Redaktion ist nicht dazu berechtigt, individuelle Beratungen durchzuführen.

Der Text von Dr. Hans-Georg Koch wurde in Ausgabe 2/2023 der Zeitschrift „Der Paraplegiker“ erstveröffentlicht. Die Redaktion von Der-Querschnitt.de bedankt sich herzlich für die Zustimmung zur Zweitveröffentlichung.