Sichtbar machen, was unsichtbar ist: moderne Bildgebungsverfahren bei Prognose und Behandlung von Querschnittlähmung

Ein Autounfall, ein Tumor, eine Infektion – die Ursachen für eine Verletzung des Rückenmarks können vielfältig sein. Wenn Knochenfragmente, Fremdkörper oder verschobene Wirbelkörper auf das Rückenmark drücken und es womöglich durchtrennen, sind die Folgen schwerwiegend: Bei einer kompletten Querschnittlähmung gehen sämtliche sensorischen und motorischen Funktionen unterhalb der Verletzungsstelle verloren. Nervenimpulse können nicht mehr weitergeleitet und empfangen werden. Bei einer inkompletten Lähmung bleiben einige Funktionen erhalten – in Abhängigkeit davon, welche Teile des Rückenmarks verletzt wurden.

„Um das Ausmaß der Nervenfaserschädigung zu beurteilen, werden derzeit verschiedene Methoden und Techniken eingesetzt“, sagt Prof. Dr. Daniele Bertoglio, Neurowissenschaftler vom Bio-Imaging Lab an der Universität Antwerpen. Das ist in der Regel eine Kombination aus bildgebenden Verfahren, elektrophysiologischen Tests und einer klinischen Beurteilung der Bewegungsfähigkeit und Sensibilität.

Die Magnetresonanztomografie (MRT) sei die am häufigsten verwendete bildgebende Methode, erklärt Bertoglio. „Sie liefert detaillierte Bilder des Rückenmarks, des umgebenden Gewebes und aller Schädigungen und Anomalien.“ Weitere gängige Verfahren seien die Computertomografie, die Elektromyografie und Nervenleitfähigkeitsuntersuchungen.

Durch Kombination der verschiedenen Verfahren erhalten die behandelnden Medizinerinnen und Mediziner wertvolle Hinweise über die Verletzung und ihre Auswirkungen. Die Methoden lieferten jedoch hauptsächlich strukturelle Informationen. „Sie geben keinen klaren Hinweis darauf, wie viele Nervenfasern nach einer Rückenmarksverletzung noch intakt sind“, so Bertoglio.

Fortschritte durch Bildgebung sichtbar machen

Dieses Manko betrifft nicht nur die Diagnoseverfahren nach dem akuten Ereignis. Mit Hilfe konventioneller MRT-Bilder lassen sich zudem nur schwer Aussagen machen über neurodegenerative Prozesse, die in den Wochen und Monaten nach dem akuten Ereignis am betroffenen oder angrenzenden Rückenmarkssegment auftreten. Genauso besteht ein methodischer Engpass dabei, Fortschritte, die Behandlungen und auch medikamentöse Therapien womöglich erzielen, optisch sichtbar zu machen.

Wie überprüft man die Wirkungen von Medikamenten, die in klinischen Tests die Regeneration von Nervenzellen fördern und/oder Entzündungen verringern sollen? „Es besteht ein dringender Bedarf an einem tieferen Verständnis der komplexen Prozesse der neuronalen Plastizität [Neuroplastizität: Veränderbarkeit neuronaler Verbindungen im Nervensystem, Anm. d. Red.], die bei der Genesung von Rückenmarksverletzungen eine Rolle spielen“, schrieben Prof. Dr. Armin Curt vom Zentrum für Paraplegie an der Universitätsklinik Balgrist in Zürich und Kollegen vor schon mehr als vier Jahren im Fachjournal „The Lancet Neurology“. Es gebe viele positive Ergebnisse aus präklinischen Studien, die zum Beispiel ein verbessertes Wachstum von Nervenfasern zeigten, schreibt auch die gemeinnützige Forschungsstiftung Wings for Life. „Allerdings fehlt es noch an bildgebenden Möglichkeiten, diese Veränderungen im Gewebe des Rückenmarks in vivo, also im lebenden Organismus, sichtbar zu machen.“

Wings for Life fördert unter anderem Projekte, die die dringend benötigten neuen bildgebenden Verfahren weiter voranbringen sollen. Eines davon leitet Prof. Dr. Daniele Bertoglio zusammen mit Prof. Dr. Charles Nicaise, einem Neurowissenschaftler an der belgischen Universität von Namur. Das Ziel des Projektes sei, neue Wege der Messung des Schadens nach Rückenmarksverletzung zu entwickeln, schreibt Wings for Life: „Dies soll Ärzten zukünftig ermöglichen, eine Prognose abzugeben: Wie gut wird sich ein Patient von der Verletzung erholen?“ Aber auch: „Wie gut werden unterschiedliche Behandlungen anschlagen?

Kombination von MRT und PET

Bertoglio und sein Team kombinieren bei ihrem Ansatz hauptsächlich zwei verschiedene Methoden. Zum einen eine spezielle Form der MRT, die sogenannte Diffusions-MRT. „Das ist eine Technik, die die Diffusion von Wassermolekülen entlang der Bahnen der weißen Substanz [sie hat die Verantwortung für die Signalweiterleitung in Gehirn und Rückenmark, Anm. d. Red.] misst und detaillierte Bilder der Nervenfaserbahnen liefert“, sagt Bertoglio. Zum anderen setzen die Forscher die Positronen-Emissions-Tomografie (PET) ein – eine Bildgebungstechnik, mit deren Hilfe sich die Menge bestimmter Moleküle im untersuchten Gewebe messen lässt.

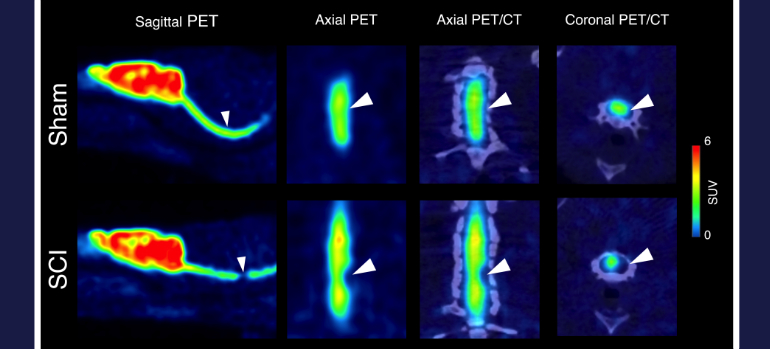

Im Experiment an Ratten und Mäusen waren Bertoglio und seine Mitstreitenden bereits erfolgreich. Mittels PET machten sie die Menge eines Proteins sichtbar, das in den Synapsen von Nervenzellen vorkommt. Das SV2A (synaptic vesicle glycoprotein 2A) ist entsprechend der Forschenden ein geeigneter Biomarker, um die Dichte von Synapsen und damit von Nervenverbindungen messbar zu machen. Bei Nagetieren, deren Rückenmark die Forschenden experimentell unterschiedlich stark schädigten, kam es zu einem deutlichen Verlust von SV2A im Zentrum der Verletzung – in Abhängigkeit vom Schweregrad der Verletzung, wie histologische Untersuchungen an den Tieren zeigten.

Doch auch am lebenden Tier ließ sich ein klarer Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Schädigung und der SV2A-PET-Bildgebung herstellen: „Die SV2A-PET-Bildgebung ist ein wertvolles Instrument zur Bewertung neuer Therapeutika“, schreiben Bertoglio und sein Team in einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2022, in der sie die klinische Bewertung von Querschnittlähmungen mit der neuen PET-Bildgebung dringend empfehlen.

Erhaltene Gewebebrücke verbindet intaktes Rückenmark

Ein zweites, von Wings for Life gefördertes Imaging-Projekt, betreut Prof. Dr. Dr. Patrick Freund, der als Nachfolger von Prof. Dr. Armin Curt das Zentrum für Paraplegie an der Universitätsklinik Balgrist in Zürich seit Anfang Juli 2024 leitet. Gerade hat er zusammen mit einem Team internationaler Forscherinnen und Forscher – darunter auch Mediziner der BG Unfallklinik Murnau – die Ergebnisse einer wichtigen Studie im Fachjournal „The Lancet Neurology“ veröffentlicht. Darin geht es um den prognostischen Wert von sogenannten Gewebebrücken. Darunter versteht man erhaltenes Nervengewebe direkt neben der Rückenmarksläsion, die die Forschenden mit Hilfe der MRT sichtbar machten. (Siehe auch Beitrag Bessere Prognosestellung durch Identifizierung von Gewebebrücken im Rückenmark – Der-Querschnitt.de)

Für die Studie wurden bei 227 Patientinnen und Patienten mit Tetraplegie Neuroimaging-Messungen mit Hilfe des MRT durchgeführt, und zwar akut, drei Monate und schließlich 12 Monate nach Eintreten der Rückenmarksverletzung. „Mit Hilfe der MRT erscheint die Verletzung als heller Fleck, das umliegende, erhaltene Gewebe auf der Verletzungshöhe hingegen dunkel. Dieses nicht geschädigte Gewebe stellt eine Brücke zwischen dem intakten Rückenmark ober- und unterhalb der Verletzung dar“, schreibt Wings for Life in einem Bericht zur Studie.

In den meisten Fällen seien bei den Patientinnen und Patienten solche Gewebebrücken als Zeichen einer inkompletten Lähmung nachweisbar gewesen, sagt Patrick Freund. „Die Gewebebrücken bilden das Grundsubstrat für einen effektiven Informationsaustausch zwischen Gehirn und verletztem Rückenmark“, erklärt Freund. Ist das Areal des noch erhaltenen Rückenmarks kleiner als 1,8 Millimeter, so ist das Erholungspotential wesentlich kleiner.

Gewebebrücken als Biomarker für Regenerationspotential

Mit Hilfe der Neuroimaging-Messungen verfolgten die Forschenden die Gewebeveränderungen an der Verletzungsstelle über einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten. „Zuerst bildet sich eine posttraumatische Zyste, die mit der Zeit wieder kleiner wird. Aber die Gewebebrücken um die Zyste herum kristallisieren sich innerhalb von Tagen bis Wochen und bleiben bestehen“, so Freund. Die Forschergruppe schlägt vor, die Gewebebrücken als Biomarker mit in die klinische Therapieplanung einzuschließen.

Freund vermutet, dass von den derzeit erforschten und entwickelten regenerativen Therapien bei Querschnittlähmung wohl nur diejenigen Betroffenen profitieren werden, die noch über Gewebebrücken von mehr als 1,8 Millimeter Breite verfügen.

Daher sollen bei einer Folgestudie der sogenannten NISCI-Studie zunächst nur Betroffene mit einer inkompletten Lähmung, also mit erhaltenen Gewebebrücken, eingeschlossen werden. Die NISCI-Studie testete einen therapeutischen Antikörper, der sich gegen das Molekül „Nogo“ richtet, das nach einer Nervenverletzung das erneute Auswachsen von Nervenzellen blockiert (siehe auch Beitrag Zweite Phase der NISCi Nogo-A Studie – Der-Querschnitt.de sowie PARAplegiker Heft 1/2024). Die Auswahl der Patientinnen und Patienten soll über bildgebende Verfahren, inklusive des Biomarkers „Gewebebrücke“, erfolgen. „Das heißt nicht, dass zukünftig nicht auch etwas möglich ist für Patienten mit einer kompletten Lähmung“, betont Freund. Doch um deutliche Effekte des therapeutischen Antikörpers zu sehen, will man sich zunächst auf die Patientengruppe mit erhaltenen Gewebebrücken fokussieren.

Der Text wurde in Ausgabe 3/2024 des PARAplegikers, der Mitgliederzeitschrift der Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland e.V. (FGQ) erstveröffentlicht. Die Redaktion von Der-Querschnitt.de dankt der Zeitschrift und Autorin Dr. Ulrike Gebhardt, einer Biologin und Wissenschaftsjournalistin, herzlich für die Zustimmung zur Zweitveröffentlichung.

Der-Querschnitt.de betreibt keine Forschung und entwickelt keine Produkte/Prototypen. Wer an der beschriebenen Methode oder den vorgestellten Prototypen Interesse hat, wendet sich bitte an die im Text genannten Einrichtungen.