Den Rollstuhl steuern – Mit dem Rücken

Gehwege haben zur Fahrbahnseite hin ein leichtes Gefälle, sodass Regen- oder ggf. Schmelzwasser abfließen kann. Für Rollstuhlfahrer stellt dies ein Problem dar, da die Lenkrollen eines manuellen Rollstuhls damit ihre liebe Mühe haben. Der Rollstuhl zieht seitlich weg, und man muss mit Kraft gegensteuern. Diese neuentwickelte Rückenlehne als Steuerelement könnte hier eine Lösung sein.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenWenn Menschen, die im Rollstuhl mobil sind, auf einem Gehweg unterwegs sind, müssen auf einem Trottoir laufend die Richtung korrigieren, um geradeaus fahren zu können und nicht auf der Straße zu enden. Während die eine Hand das Gefährt beschleunigt, muss die andere Hand bremsen und gegensteuern. Das ist nicht nur anstrengend, sondern belastet auch die Gelenke. Eine Lenkung über die Rückenlehne soll helfen.

Rückenlehne als Steuerrad

Reto Togni und Stefan Villiger, beide wissenschaftliche Mitarbeiter im Labor für Bewegungsbiomechanik der ETH Zürich, entwickelten einen Rollstuhl mit einer beweglichen Rückenlehne. Diese ist direkt mit den Vorderrädern verbunden und steuert so das ganze Gefährt. Das geschieht alles rein mechanisch: Lehnt sich der oder die Nutzer:in nach rechts, fährt der Rollstuhl nach rechts, bei einer Neigung nach links fährt er nach links. „Das spart viel Energie und macht Bremsen auf Trottoirs und in Kurven unnötig“, sagt Togni.

Mit weniger Energie schneller

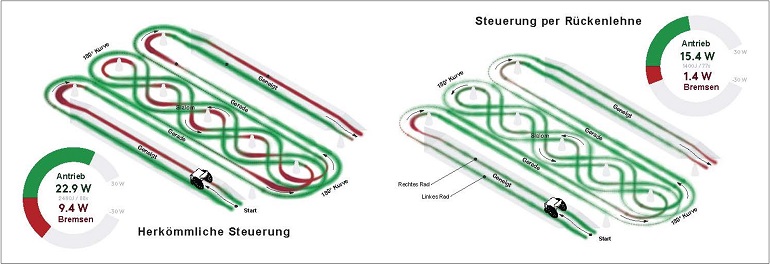

Wieviel weniger Kraft das Steuern per Rückenlehne braucht, zeigen die Tests in der Tiefgarage auf dem Campus Hönggerberg, die Togni im Rahmen seiner Doktorarbeit an der ETH Zürich durchführte. Dazu fuhren 29 Proband:innen sechsmal hintereinander einen Parcours: eine Gerade mit einer seitlichen Neigung von fünf Grad, 180-Grad-Kurven und eine Slalomstrecke. Die Testpersonen fuhren zuerst mit einem herkömmlichen Rollstuhl, dann mit dem Prototyp mit der beweglichen Rückenlehne. Bei beiden Modellen zeichneten Sensoren in den grossen Antriebsrädern auf, wieviel Kraft die Proband:innen beim Steuern und Fahren brauchen.

„Bereits beim ersten Durchgang war klar, dass die Steuerung per Rückenlehne die Testpersonen viel weniger Kraft braucht“, sagt Togni. Mitentwickler Villiger fuhr selbst mit und bestätigt: „In der geneigten Gerade musste ich mit dem Prototypen nicht einmal mit der Hand korrigieren. Und auch in der Kurve war das Vorwärtskommen viel müheloser. Beim herkömmlichen Rollstuhl war ich immer am Bremsen und gleichzeitig am Angeben.“ (siehe Grafik)

Obwohl die Proband:innen fürs Vorankommen mit lehnengesteuerten Rollstühlen weniger Energie aufwenden mussten, waren sie schneller unterwegs als Probanden in herkömmlichen Rollstühlen. Dies erstaunte selbst die Forschenden: „Normalerweise braucht man ja mehr Energie, je schneller man sich fortbewegt“, sagt Togni.

Entlastung für Gelenke

Die Steuerung per Rückenlehne reduziert nicht nur den Kraftaufwand, sondern schont auch Schultern, Arme und Hände von Rollstuhlfahrer:innen, die über die Jahre oft Schulterprobleme entwickeln.

Es gebe, so die beiden Forschenden, aber weitere gesundheitliche Vorteile: Die sanften Rumpfbewegungen, die es zum Steuern braucht, dürften die Durchblutung anregen und können gegen Rückenschmerzen und Verdauungsbeschwerden helfen. Zudem entlastet die Gewichtsverlagerung das Gesäss und könnte helfen, Druckstellen vorzubeugen.

Ein anderer Vorteil ist, dass man einhändig fahren und die zweite Hand frei hat, um Gegenstände von einem Ort zum anderen zu transportieren – ob Schirm, Handy oder einen Kaffee.

Die neuartige Steuerung hat aber auch einen Nachteil: Das Drehen am Ort und das Bewegen auf kleinem Raum ist nicht so einfach wie mit einem herkömmlichen Rollstuhl. Deshalb hat der Prototyp an der Seite einen Hebel, der die Steuerung über die Lehne ein- und ausschaltet. Der Rollstuhl lässt sich dann wie gewohnt über die grossen Antriebsräder lenken.

Von Skateboard inspiriert

Auf die Idee für die Lehnenlenkung kam Togni 2017 während seines Masterstudiums in Innovation Design Engineering. „Ich sprach mit einigen Menschen mit Behinderungen über ihre Hilfsmittel und hörte den Wunsch nach besser funktionierenden, analogen Geräten“, sagt Togni. Eine Frau habe beispielsweise erwähnt, wie schön es wäre, wenn sie als Rollstuhlfahrerin zurücklehnen und die Fahrt genießen könnte. Jemand anderer habe erzählt, wie frustrierend es sei, von einem Skateboarder überholt zu werden. „Die Steuerung durch Gewichtsverlagerung müsste auch bei einem Rollstuhl möglich sein“, dachte sich Togni und begann zu tüfteln.

„Es gibt immer noch Momente, in denen es uns fast weghaut, wie einfach unsere Idee ist – und wie viele Vorteile sie bietet.“ Reto Togni, Mitarbeiter im Labor für Bewegungsbiomechanik

Seinen ersten Prototyp baute er 2017 während seines Masterstudiums in London. Während seines anschliessenden Doktorats im Labor für Bewegungsbiomechanik an der ETH Zürich entwickelte Togni seine Technologie weiter und legte in Laborstudien dar, wie sich seine Lenkung aus biomechanischer Sicht verhält und für wen sie geeignet ist.

Stefan Villiger studierte an der ETH Zürich Maschinenbau. Vom Rollstuhl-Projekt erfuhr er bei einer internen Präsentation. „Ich war fasziniert von der einfachen und doch sehr eleganten Lösung“, sagt Villiger. Für seine Masterarbeit meldete er sich bei Togni. Zusammen haben sie inzwischen mehrere Prototypen entwickelt.

Unterstützt durch ein ETH Pioneer Fellowship haben die beiden ETH-Mitarbeiter nun Zeit, ihre Technologie zu optimieren und auf den Markt zu bringen. Dazu werden sie demnächst das Start-up Versive gründen.

Warum erst jetzt?

Bis jetzt haben mehr als 50 Rollstuhlfahrer:innen die Steuerung per Rückenlehne getestet, und viele sind davon überzeugt. „Das ist die größte Verbesserung für Rollstuhlfahrer seit der Erfindung des Rades, meldete eine der Testpersonen zurück“, sagt Togni. Die Paraplegikerin Ursula Memmishofer, externe Seitein diesem Video vor ein paar Jahren als Probandin zu sehen, ist seit einen halben Jahr mit einem Versive-Rollstuhl unterwegs– und möchte ihn nicht mehr hergeben.

Egal ob Auto, Schiff oder Gokart: Fast jedes Fortbewegungsmittel hat ein Steuerrad, betont Togni. „Wenn man den Rollstuhl auch als Fortbewegungsmittel denkt, dann ist es logisch, dass auch der Rollstuhl eines hat.“

Warum ist vor den beiden noch niemand auf die Idee gekommen, die Rückenlehne zum Steuern zu nutzen? „Das fragen wir uns auch“, sagt Togni. Dass die Rollstühle sich kaum weiterentwickeln, sei wohl darauf zurückzuführen, dass sich der Rollstuhl zu wenig von seinem ursprünglichen Zweck gelöst habe, mutmasst Togni. „Der Rollstuhl dient seit jeher dem Heim- und Pflegepersonal als Transportgerät für kranke und behinderte Menschen und wurde bisher zu wenig aus Nutzer:innen-Sicht betrachtet.“

Einfache Idee, schwierige Implementierung

Die Lenktechnologie ist weit fortgeschritten und funktioniert – und das Patent gesichert. Die Herausforderung ist nun, ganze Rollstühle herzustellen und zu vertreiben.

Das liegt weniger an den Bestandteilen, denn bei diesen handle es sich „um einfache, günstige Teile, die man zum Beispiel auch für Velos braucht“. Die Herausforderung ist die Anpassung an einzelne Nutzende. „Wenn die IV einen Rollstuhl finanzieren soll, muss man sicherstellen, dass er sich dem oder der Nutzenden hochgradig individuell anpassen lässt“, ergänzt Togni: „Ein Mittelklasse-Rollstuhl lässt sich auf Hunderttausende verschiedene Arten zusammenstellen. Deshalb ist allein der Ersatzteilkatalog eines Rollstuhlherstellers über 100 Seiten dick.“ Und Villiger fügt an: „Wir müssen herausfinden, wie wir die Anpassung der Rollstühle möglichst effizient und dennoch äußerst individuell machen können.“

Bevor sie ihr Produkt auf den Markt bringen können, müssen sie mit Versicherungen wie der IV oder Suva grundlegende Fragen klären. „Zurzeit können wir nur Rollstühle für Selbstzahler herstellen“, sagt Togni.

Die beiden ETH-Mitarbeitenden hatten sich auch überlegt, ihre Rückenlehne-Technologie als Zubehör für andere Hersteller anzubieten. Doch das ist zu kompliziert. „Für die Einführung eines neuen Zubehörteils braucht es für jeden einzelnen Rollstuhlhersteller eine eigene Kompatibilitätsbescheinigung“, sagt Togni.

Markteinführung geplant bis Mitte 2027

Bis Mitte 2027 möchten Togni und Villiger mit ihren Rollstühlen auf dem Schweizer Markt sein und von den Versicherungen anerkannt sein.

Zurzeit sind sie nun daran, sich Geld zu beschaffen, um ihre Technologie auf den Markt zu bringen. In einem nächsten Schritt möchten sie ihr Team vergrößern. Längerfristig sucht das Start-up Zugang zu Kliniken und eine Person, die die Rollstühle individuell an die Nutzenden anpassen kann und die sich mit Regulatorien, Tests und Rückerstatten auskennt.

Von der Skepsis, die den beiden aus der Branche entgegenschwappt, lassen sie sich nicht entmutigen. Togni: „Wir haben Zahlen, die belegen, dass unsere Lösung um ein Vielfaches effizienter ist. Und wir haben genug Testpersonen, die sagen, dass sie die Steuerung per Rückenlehne bevorzugen.“

Der-Querschnitt.de verkauft/vermietet keine Produkte. Wer Interesse an den genannten Produkten hat, wendet sich bitte direkt an den Hersteller.

Dieser Text wurde mit größter Sorgfalt recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben. Die genannten Produkte stellen keine Empfehlung der Redaktion dar und wurden, falls nicht anders vermerkt, nicht von der Redaktion getestet. Der Beitrag ersetzt in keinem Fall eine Beratung oder fachliche Prüfung des Einzelfalls durch Fachpersonen. Ob und in welchem Umfang private Krankenkassen die Kosten für Hilfsmittel, Therapien o.ä. übernehmen, ist individuell in der jeweiligen Police geregelt. Allgemeingültige Aussagen können daher nicht getroffen werden.

Der-Querschnitt.de betreibt keine Forschung und entwickelt keine Produkte/Prototypen. Wer an der beschriebenen Methode oder den vorgestellten Prototypen Interesse hat, wendet sich bitte an die im Text genannten Einrichtungen.