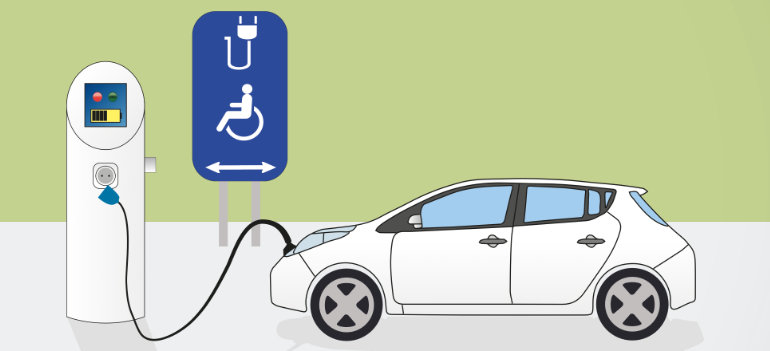

Rollstuhlgerechte Ladestationen: So sollten Stromtankstellen gestaltet werden

Elektromobilität ist im Kommen. In den meisten europäischen Ländern entsteht derzeit die dafür nötige Infrastruktur in Form von Ladestationen. Aber wird bei der Planung auch an Rollstuhlfahrer gedacht? Eine Broschüre der Schweizer Fachstelle „Hindernisfreie Architektur“ gibt wertvolle Anregungen, wie bestehende Parkplätze in rollstuhlgerechte Ladestationen umgebaut werden können. Ebenfalls Thema: Die rollstuhlgerechte Planung neuer E-Tankstellen.

„Werden Ladeplätze öffentlich zugänglich angeboten, müssen sie ohne Benachteiligung auch für Menschen mit Behinderung benutzbar sein“, postuliert die Fachstelle in ihrem (externer Link) Merkblatt 150 „Rollstuhlgerechte Ladeplätze“. Ein besonderes Augenmerk müsse den Durchfahrbreiten, den Manövrierflächen bei Parkfeldern und vor Bedienelementen sowie der Anordnung und Höhe von Bedienelementen gelten. Zudem schränkten Kabel die Bewegungsräume ein – und Standards für Ladeanschlüsse gebe es auch nicht.

Aber der Verband begnügt sich nicht mit Forderungen und Klagen, sondern liefert auch Lösungen. Mit zahlreichen Planungs-Vorschlägen und Grundriss-Skizzen will die Fachstelle Planende und Tanksäulen-Betreiber bei der Ausarbeitung eines möglichst barrierearmen Konzepts unterstützen und Bewilligungsbehörden Grundlagen für die Beurteilung von Baugesuchen an die Hand geben.

Bewegungsflächen

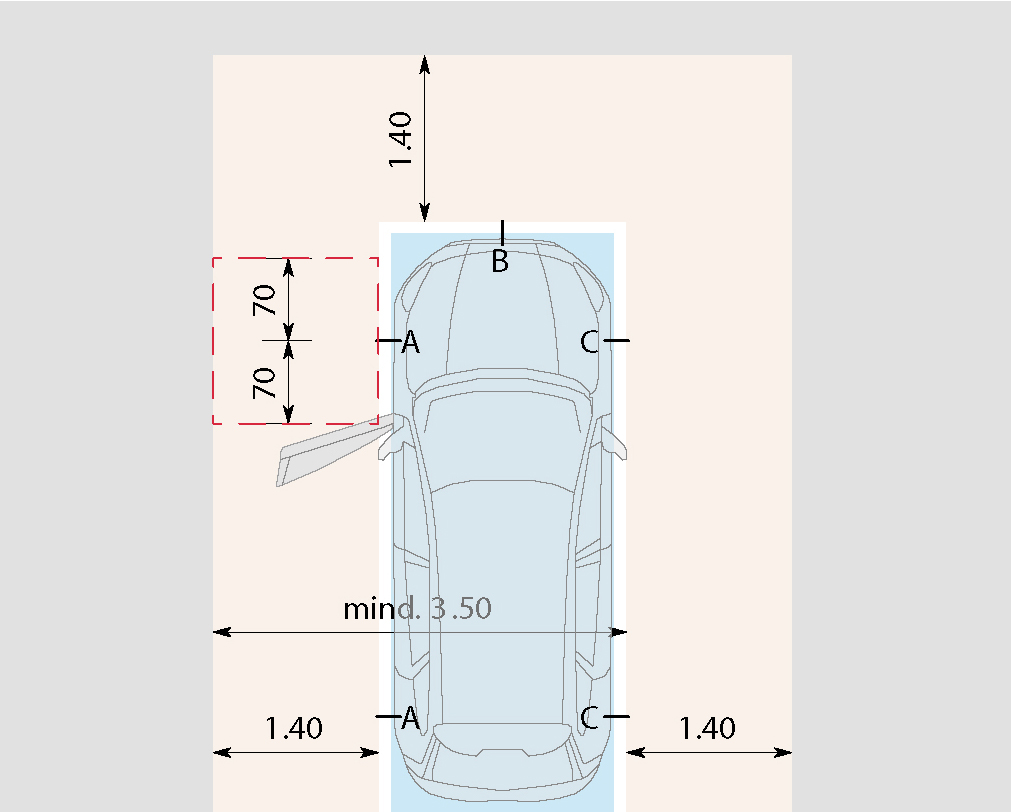

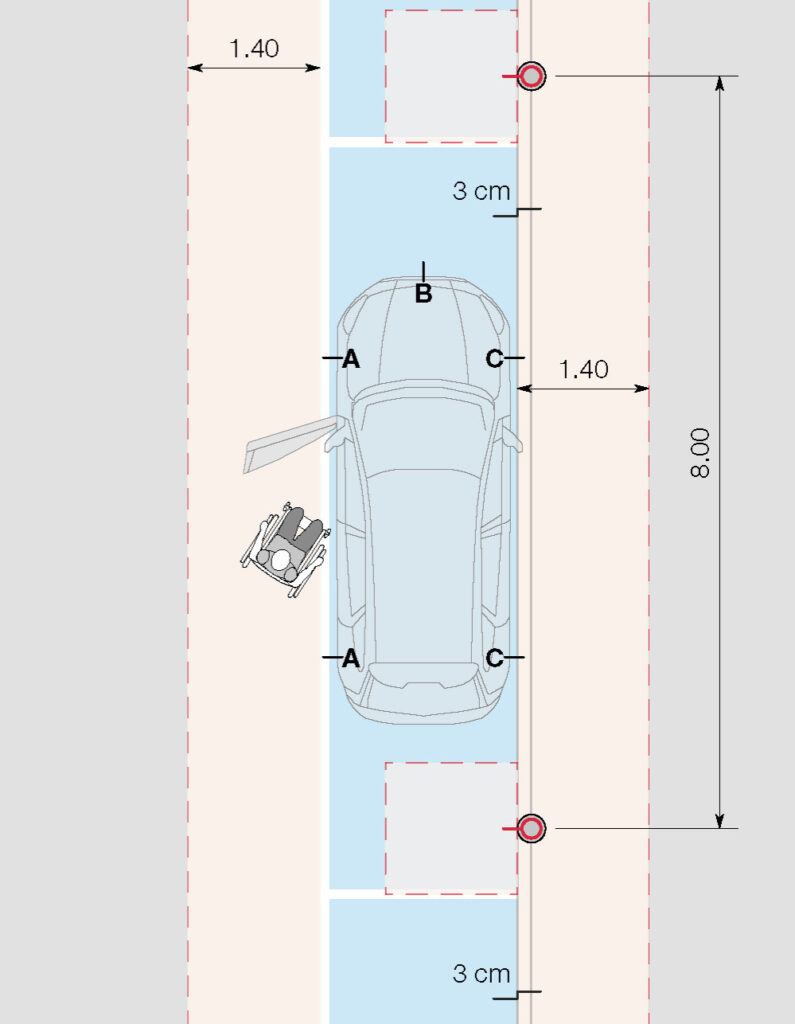

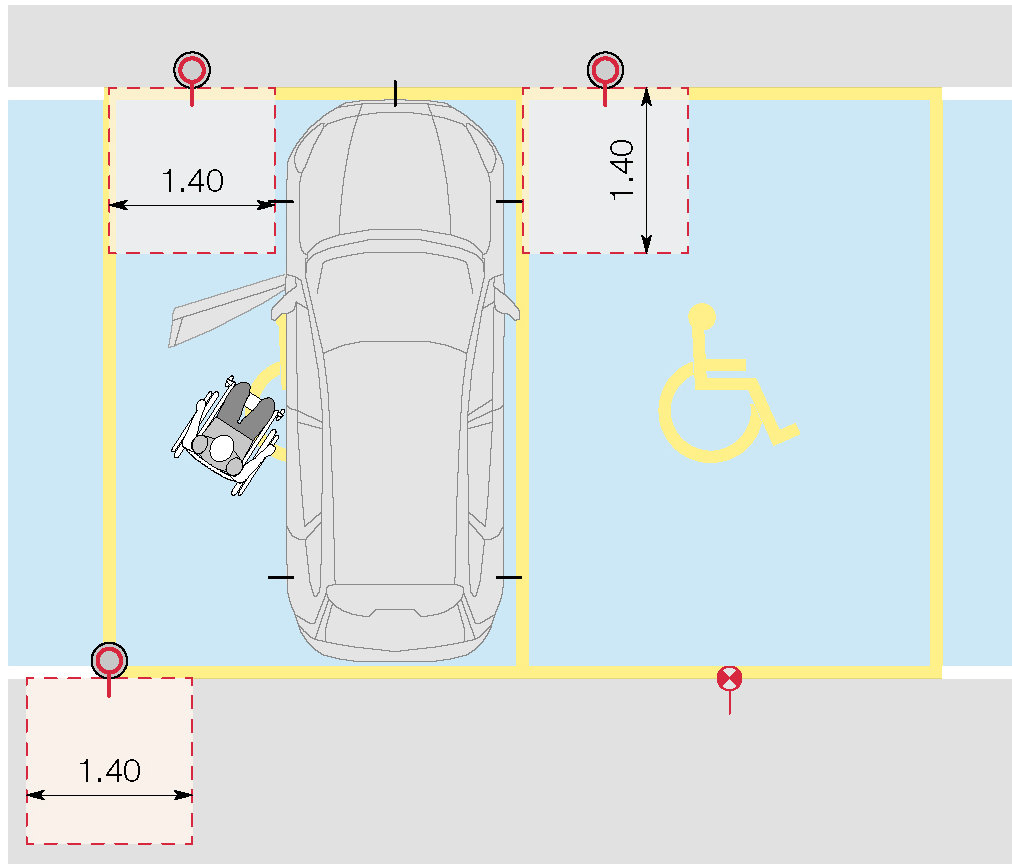

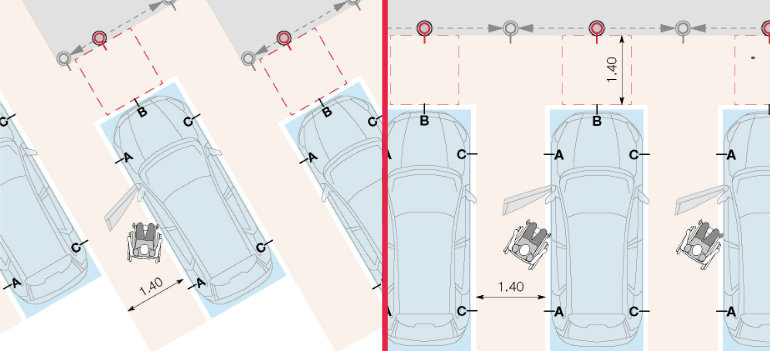

Damit Stromtankplätze rollstuhlgerecht sind, müssen sie ohne Stufen und Schwellen geplant werden. Und sie müssen groß genug sein. Dazu das Merkblatt: „Für die Bedienung der Ladegeräte und der unterschiedlichen Anschlüsse an den Fahrzeugen sowie zum Ein- und Aussteigen müssen sowohl beim Ladegerät als auch rund ums Fahrzeug entsprechende Bewegungsflächen vorhanden sein. Die Bedienung der Kabelsteckverbindungen erfordert viel Kraft, so dass eine optimale Positionierung des Rollstuhls und damit eine ausreichende Größe der Bewegungsflächen für die Handhabung erforderlich ist. Mit einer deutlichen Kennzeichnung der Bewegungsflächen (z.B. mit Markierungsfarbe, als Sperrfläche) wird die Sicherheit beim Manövrieren rund um das Fahrzeug erhöht.“

Diskriminierungsfrei Strom tanken

Diskriminierungsfrei Strom tanken

Die Fachstelle „Hindernisfreie Architektur“ fordert Chancengleichheit – in diesem Fall in Form von barrierefreiem Zugang zu Ladesäulen. Ein diskriminierungsfreies Angebot könne gewährleistet werden, wenn nach dem Prinzip des „Design for All“ alle Ladeplätze mit dem Rollstuhl nutzbar sind.

Insbesondere für Anlagen mit nur wenigen Ladeplätzen sei dies die einzige praktikable Lösung.

Werde aus wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund der Platzverhältnisse nur ein Teil der Ladeplätze rollstuhlgerecht gestaltet, müsse z.B. durch eine aktive Zuweisung der Ladeplätze sichergestellt werden, dass diese Plätze bei Bedarf auch wirklich verfügbar sind.

Als Minimalbreite der Bewegungsfläche rund um das Ladefeld gelten 1,40 Meter. Die Wendefläche für eine Drehung um 180° sollte mindestens 1,40 m x 1,70 Meter betragen. Rechts und links der Bedienelemente sollten freie Flächen von mindestens 0,70 Meter Breite und 1,40 Meter Tiefe vorhanden sein.

Apropos freie Bewegungsfläche: „Pfosten als Rammschutz bei Ladegeräten sind immer ein Hindernis. Sie beeinträchtigen die Bewegungsflächen und den Zugang zum Ladegerät, zudem können die Ladekabel an den Pfosten hängen bleiben“. Deshalb raten die Experten dazu, sog. Radstopper, also Querbalken auf dem Boden, anzubringen.

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, der in die Planung miteinfließen sollte: Die Position des Ladeanschlusses, die je nach Fahrzeughersteller variiert. Ein rollstuhlgerechter Ladeplatz muss für alle Fahrzeugtypen passen – genauer gesagt: Die Bewegungsflächen müssen so dimensioniert sein, dass Rollstuhlfahrer jeden Fahrzeugtyp an die Ladestation anschließen können.

Höhe und Zugänglichkeit der Bedienelemente

Bedienelemente und Kabelhalterungen sollen laut Manual auf 0,80 bis 1,10 Meter Höhe über dem Boden angebracht sein (Gerätesockel mitgerechnet). Werden die Bedienelemente um rund 15° geneigt, erleichtert dies die Benutzung im Stehen und im Sitzen. Zudem sollten diese plan angebracht sein – „von der Gerätefront bzw. der Bewegungsfläche zurückversetzte Bedienelemente, z.B. Zahlterminal in einer Nische, sind zu vermeiden“.

Die bevorzugte Lösung

E-Tankstellen werden dann rollstuhlgerecht, wenn die Bewegungsflächen vor den Bedienelementen mindestens 1,40 Meter tief ist. Rechts und links des Pkws sollte ebenfalls 1,40 Meter Platz sein. Diese Lösung funktioniert bei Tankbuchten, in die schräg oder senkrecht zur Fahrbahn eingefahren wird.

Bei Anwendung auf alle Ladeplätze einer Anlage erfüllt diese laut Schweizer Fachstelle die Anforderungen an die Chancengleichheit für alle. Sie ist aber auch geeignet für die Schaffung einzelner, spezieller Rollstuhl-Ladeplätze – und für die Nachrüstung bestehender Parkfelder. Großes „Aber“: Sofern genügend Bewegungsflächen zur Verfügung stehen.

Nachrüstung bestehender Rollstuhlparkplätze

Denn einfach bestehende Behindertenparkplätze in eine für alle nutzbare Stromtankstelle umzuwandeln, ist bei großen Stellplätzen und bei Stellplätzen, die parallel zur Fahrbahn liegen, relativ einfach.

Bei Stellplätzen mit 3,50 Metern Breite, in denen der Pkw im (rechten) Winkel zur Fahrbahn steht, wird es kaum möglich sein, die Ladestation so zu platzieren, dass alle gebräuchlichen Anschlusspunkte von einem Rollstuhlfahrer erreichbar sind.

Anders sieht es bei Stellplätzen aus, die individuell – zum Beispiel am Wohnort oder auf dem Firmenparkplatz – genutzt werden: Hier kann bei der Auswahl und Platzierung der Ladestation die jeweilige Ausstattung des E-Autos berücksichtigt werden.

Ladegeräte

Nachdem das Drumherum geklärt ist, stellt die Broschüre zudem kurz die gebräuchlichsten Ladeeinheiten vor, deren Wahl abhängig vom Einsatzort und der gewünschten Leistung ist:

- Ladesäulen: freistehend, für den Außenbereich

- Wallbox: platzsparend, gut geeignet für bestehende Parkhäuser sowie für individuelle Anpassungen

- Deckenladegerät (Winde oder Schwenkarm): platzsparend, gut geeignet für individuelle Anpassungen

- Mobile Ladegeräte: flexibel einsetzbar, z.B. bei Hotel-Parkieranlagen

- Induktives Laden: interessant insbesondere für Menschen mit Behinderung, da kein Hantieren mit Kabeln und Steckern notwendig. Eine Nachrüstung von Fahrzeugen ist möglich.

ESCIF-Initiative

ESCIF-Initiative

Auch der Dachverband der europäischen Paraplegiker-Vereinigungen ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation) will mit seiner Initiative „How to Make Charging Stations Accesible in Your Countrys“ auf die Herausforderungen, aber auch Chancen bei der Gestaltung von E-Ladestationen aufmerksam machen. Zur Projektseite geht es hier.

Weiterführende Informationen gibt es auf den Seiten der Schweizer Fachstelle „Hindernisfreie Architektur“.

Dort steht unter dem Link Merkblatt 150 „Rollstuhlgerechte Ladeplätze“ die oben zitierte Broschüre zum kostenfreien Download bereit. Sie behandelt viele weitere Aspekte in Bezug auf barriereefreie E-Ladestationen und unterstützt Planer und Umbauwillige mit zahlreichen Planungsskizzen.