Blasenfunktionsstörung bei Querschnittlähmung: Diagnostik mit bildgebenden Verfahren

Bevor Ärzte eine neurogene Blasenfunktionsstörung therapieren können, müssen sie eine sorgfältige und individuelle Diagnostik durchführen. Dafür stehen ihnen verschiedene bildgebende Verfahren zur Verfügung, mit denen sie einen Blick auf und in die Blase werfen können.

Blasenfunktionsstörungen plagen viele Menschen mit Querschnittlähmung. Je nach Höhe und Ausmaß der Rückenmarksschädigung unterscheidet sich das Lähmungsmuster der Harnblase jedoch. Es gibt zwei Haupttypen von Blasenlähmung: Die schlaffe und die spastische Blase. Aber es gibt auch unzählige Variationen dazwischen, oft gepaart mit individuellen Problemstellungen. (Siehe dazu auch: Blasenfunktion bei Querschnittlähmung – Der-Querschnitt.de).

Vor der Therapie der Blasenfunktionsstörung muss also die individuelle Diagnostik stehen, die (Neuro-)Urologen meist mit invasiven Methoden durchführen. In Step1 stellen sie sicher, dass kein aktueller Harnwegsinfekt vorliegt. (Siehe dazu auch: Harnwegsinfektionen bei Querschnittlähmung: erkennen – behandeln – vorbeugen – Der-Querschnitt.de).

In Step2 wird die Harnblase einer genaueren Untersuchung unterzogen. Dafür stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung.

1. Sonografie

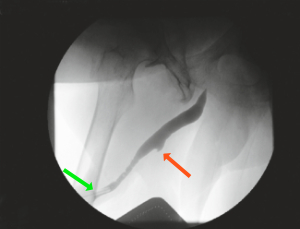

Sonografie (siehe Abbildung oben) ist ein bildgebendes Verfahren, das umgangssprachlich auch als „Ultraschalluntersuchung“ bekannt ist. Alle wasserhaltigen, blutreichen Organe lassen sich mit Ultraschall gut untersuchen. Gearbeitet wird mit Ultraschallwellen, die in den Körper gesendet und vom Gewebe reflektiert werden. Ein Computer wandelt die zurückkehrenden Echos in Bilder um. Flüssigkeiten wie Harn erscheinen im Ultraschallbild schwarz (da die Schallwellen sie einfach durchdringen), Knochen dagegen werden sehr hell dargestellt, da sie die Ultraschallwellen zurückwerfen.

Die Sonografie liefert Informationen über die Beschaffenheit der Harnblase. Mit ihr kann der Arzt sich einen Überblick verschaffen über die Blasenform, die Lage im Becken, die Blasenwanddicke und die Blasenkapazität. Zugleich kann er etwaige Störfaktoren wie Steine, Divertikel, Polypen oder Neoplasien (gut- oder bösartige Neubildung von Körpergewebe) entdecken.

2. Blasenspiegelung

Bei einer Blasenspiegelung (Zystoskopie) führt der Arzt über die Harnröhre ein optisches Instrument mit Kamera und Lichtquelle (Zystoskop) in die Harnblase ein. Dazu Koch und Geng: „Die Blasenwand und eventuelle Veränderungen lassen sich damit sehr gut (und in Farbe) beurteilen und auf Entzündung, Steine, Veränderungen der Blasenwand, Tumore etc. untersuchen.“ Aber das Zystoskop kann mehr als nur Untersuchen: Mithilfe des Zystoskops kann der Arzt unter Sicht Gewebeprobe entnehmen oder Injektionen in die Blasenwand vornehmen. (Siehe auch Querschnittlähmung: „Botox“-Behandlung bei Funktionsstörungen der Blase – Der-Querschnitt.de). Bei einer Zystoskopie lassen sich auch kleinere Tumore entfernen oder die Prostata verkleinern.

3. Blasendruckmessung (Urodynamik)

Bei urodynamischen Untersuchungen misst der Arzt Blasendruck und die Muskelaktivität in der Harnblase. Hierzu führt er Sonden zur Druckmessung in die Harnblase und den Enddarm ein. Zusätzlich messen Klebeelektroden die Muskelaktivität des Beckenbodens.

Anschließend wird die Harnblase in einem sehr langsamen, aber konstanten Fluss mit Flüssigkeit gefüllt. Die Sonden messen den Druck in der Blase und den Abominaldruck, also den Druck, der vom Bauchraum aus auf die Blase wirkt, und die Beckenbodenaktivität.

So ist es möglich, die Druckverhältnisse in und um die Blase zu messen. Die Untersuchung zeigt, wie der Detrusormuskel, der für die Entleerung der Harnblase zuständig ist, und der Blasenschließmuskel (Sphinktermuskel) zusammenarbeiten – oder eben nicht. In diesem Fall spricht man von einer Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie. Bei dieser Blasenfunktionsstörung arbeiten die beteiligten Muskeln nicht mehr zusammen, sondern gegeneinander. In manchen Fällen kommt es zu einer unwillkürlichen Entleerung. In anderen kann die Blase nicht vollständig entleert werden. Eine mögliche Folge: Harnstau, oder Harnwegsinfektionen, die durch Restharn hervorgerufen wurden. Generell ist Restharn stets verbunden mit einem erhöhten Infektionsrisiko. Die Blase sollte nach Möglichkeit immer restlos entleert werden, zum Beispiel durch Katheterisierung. (Siehe dazu auch Intermittierender Katheterismus: Standards und Hilfsmittel – Der-Querschnitt.de)

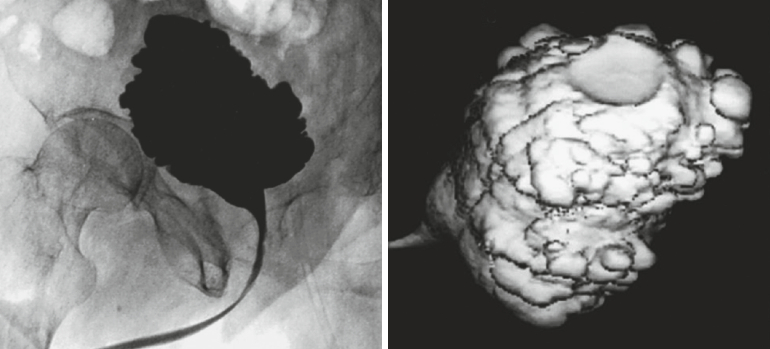

4. Video-Urodynamik (Röntgen)

Eine Spezialform der Urodynamik. In ihrem Fall wird die Blase mit einem Röntgenkontrastmittel gefüllt. Meist parallel zur urodynamischen Untersuchung werden Röntgenbilder erstellt. So können die Urologen „die Reaktionen und Bewegungen der Blase auf dem Bildschirm live beobachten und quantifizieren sowie verschiedenste Pathologien der Harnblase beurteilen“, sagen Koch und Geng. Werden während des Wasserlassens Röntgenaufnahmen gemacht („Miktionscystourethrografie“) kann die Funktionsfähigkeit des Blasen-Schliessmechanismus beurteilet werden. Zudem macht es dieses Verfahren möglich, z.B. Fisteln sowie Divertikel der Harnröhre zu entdecken. Außerdem macht diese Methode Hindernisse im Ausflusstrakt der Blase sichtbar, zum Beispiel Vergrößerungen der Prostata (Prostatahyperplasie), Entstellen der Harnröhre (Strikturen) oder auch Harnsteine.

Besonders wichtig für Menschen mit Querschnittlähmung: Die Video-Urodynamik zeigt, ob sich die Blase vollständig entleert und wie groß die verbleibende Restharnmenge ist.

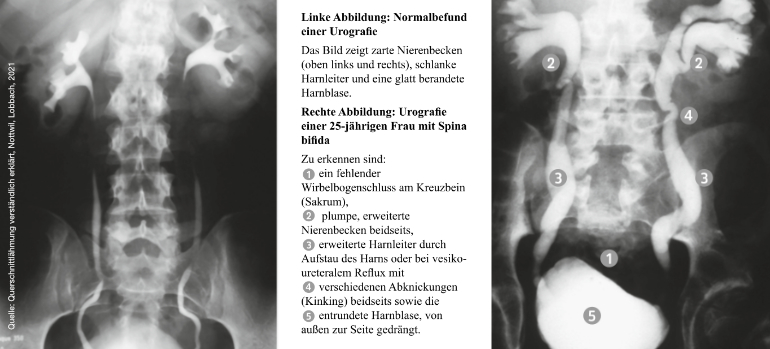

5. Urografie

Eine Urografie stellt alle ableitenden Harnwege dar: Niere, Harnleiter, Harnbecken, Harnblase, Harnröhre. Zunächst wird dem Patienten über eine Vene ein Röntgenkontrastmittel gespritzt, das die Nieren anschließend mit dem Urin ausscheiden. So wird in mehreren Aufnahmen der Weg des Urins sichtbar gemacht, vor allem aber auch alle Schädigungen der ableitenden Harnwege, die er auf seinem Weg durch den Körper passiert.

Dieser Text wurde mit größter Sorgfalt recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben. Die genannten Produkte, Therapien oder Mittel stellen keine Empfehlung der Redaktion dar und ersetzen in keinem Fall eine Beratung oder fachliche Prüfung des Einzelfalls durch medizinische Fachpersonen.

Der-Querschnitt ist ein Informationsportal. Die Redaktion ist nicht dazu berechtigt, individuelle Beratungen durchzuführen.