Der lange Weg zum Bundesteilhabegesetz (BTHG)

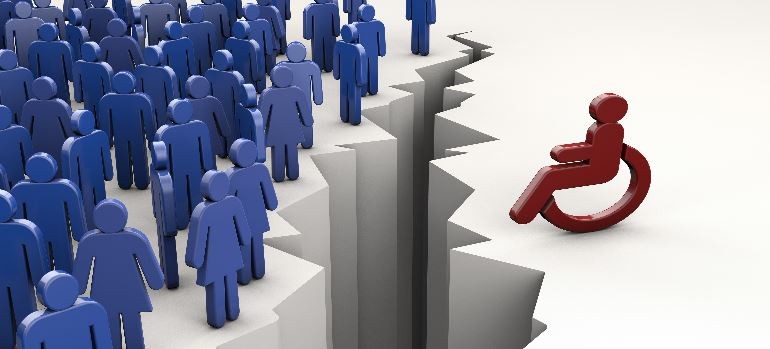

Es galt und gilt, ein bewährtes System noch „moderner, individueller und effektiver“ zu gestalten, so die „Umsetzungsbegleitung BTHG“. Ein Überblick über Meilen- und Stolpersteine auf dem Weg zum Bundesteilhabegesetz.

Zum Hintergrund: Das deutsche Sozialsystem ruht auf mehreren Säulen, die sich teils durch Steuern und teils durch Beiträge finanzieren. Diese Systeme haben unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen (z.B. im jeweiligen System versichert sein, Beitragszeiten, Wartezeiten, Ursache der Krankheit/Behinderung) und erbringen unterschiedliche Leistungen.

„Dieses gegliederte System ist unübersichtlich und nicht nur dem Leistungsberechtigten, sondern auch den übrigen handelnden Akteuren in seiner Komplexität nur schwer verständlich“. Zu diesem Schluss kommt die „Umsetzungsbegleitung Bundesteilhabegesetz“, ein Projekt des „Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V.

In Wahrheit ein ganzes Paket an Gesetzen

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) soll Erleichterungen bringen. Ein einzelnes Gesetz kann das kaum regeln.

Weshalb das BTGH in Wahrheit ein „umfassendes Gesetzespaket“ ist, „das für Menschen mit Behinderungen viele Verbesserungen vorsieht. Das BTHG soll mehr Möglichkeiten der Teilhabe und mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen schaffen“, betont das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) auf seiner Seite.

So könnten Menschen mit Behinderungen, die Eingliederungshilfe beziehen, „künftig mehr von ihrem Einkommen und Vermögen behalten. Gleichzeitig werden die Kommunen und Länder entlastet, da Grundsicherungs- und Eingliederungshilfeleistungen in Zukunft getrennt sowie teilweise vom Bund übernommen werden“.

Das Gesetzespaket sei „ein Meilenstein im Selbstverständnis unserer Gesellschaft“, befindet die Umsetzungsbegleitung. Auf dem Weg zu diesem Meilenstein wurden viele Meilensteine passiert und Stolpersteine aus dem Weg geräumt.

Startpunkt: die 90er-Jahre

Die Redaktion wählte als Startpunkt des Rückblicks die 90er-Jahre. Denn damals wurde Grundlegendes festgelegt:

15. November 1994: Keine Diskriminierung mehr!

Artikel 3 des Grundgesetzes – der Gleichheitsgrundsatz – wird um einen wichtigen Satz (rt. 3 Absatz 3 Satz 2 GG) ergänzt: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“

1. Juli 2001: Die Idee der individuellen Rehabilitation

Die erste Version von Buch neun Sozialgesetzbuch (SGB IX) tritt als Allgemeines Recht zur Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Kraft. (In seiner neuesten Version, einer kompletten Neufassung, findet sich das Bundesteilhabegesetz.)

Mit SGB IX „wurde ein erster Versuch gemacht, den Anspruch auf möglichst individuelle und ressourcenbezogene Rehabilitation und Teilhabe gegenüber allen Rehabilitationsträgern im Gesetz zu verankern,“ so die Umsetzungsbegleitung. „Der Paradigmenwechsel in der Sicht auf Behinderung wurde damit eingeleitet.“

Zudem wurde erstmals geregelt, auf welche Weise unterschiedliche Rehabilitationsträger zusammenarbeiten sollen, um gemeinsam den Teilhabebedarf aus allen Systemen vollständig decken zu können.

26. März 2009: Ab jetzt gilt die Behindertenrechtskonvention

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) tritt auch in Deutschland in Kraft.

Sie soll einerseits vor Diskriminierungen schützen. Sie soll aber auch „die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft“ (Artikel 3 UN-BRK) ermöglichen. Für ausführlichere Informationen über das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen siehe: „Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen“

22. Oktober 2013: Grundsatz „Nichts über uns – ohne uns“ im Koalitionsvertrag verankert

Der Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode (22. Oktober 2013 bis zum 24. Oktober 2017) berücksichtigt auf Seite 110 und 111 auch die künftige Ausrichtung der Behindertenpolitik.

CDU/CSU und SPD hatten sich darauf verständigt, die Integration von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu begleiten und so ihre Beschäftigungssituation nachhaltig zu verbessern.

Um dieses Ziel zu erreichen, soll SGB IX folgerichtig eine komplette Überarbeitung und Neuausrichtung erfahren.

Grundsatz der Selbstvertretung

Was konkret in dieses neue Bundesteilhabegesetz einfließen soll, wird in einem breit angelegten Beteiligungsprozess mit Verbänden und Institutionen erörtert. Das BMAS setzt dafür die „Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz“ ein. Nach dem Grundsatz der Selbstvertretung der Menschen mit Behinderungen „Nichts über uns – ohne uns“ stellen folgerichtig Menschen mit Behinderung und ihre Verbände die größte Anzahl an Mitgliedern in der Arbeitsgruppe.

Inhalte und Ausrichtung des Gesetzes bleiben dennoch lange umstritten. Betroffene und Verbände machen auf Schwachpunkte aufmerksam. Und sensibilisieren dadurch zugleich die Öffentlichkeit für die Probleme, vor welche die damals aktuelle Rechtslage Behinderte stellt.

7. Juni 2014: „Vollbeschäftigt und ein Fall für das Sozialamt“

Als Beispiel sei eine Diskussion in der Manfred-Sauer-Stiftung in Lobbach genannt. Teilnehmer waren die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, Verena Bentele, der Sozialrechtler Dr. Harry Fuchs und Carl Wilhelm Rößler, Anwalt für Sozialrecht und Mitglied im Forum behinderter Juristinnen und Juristen (FbJJ).

Eingeladen hatte der Verein Mobil mit Behinderung e.V. Als Moderator fungierte Ottmar Miles-Paul, der die Kampagne für das Gesetz zur sozialen Teilhabe koordinierte.

Sozialhilfe im Visier

Einer der Schwerpunkte: die Forderung nach einer Herauslösung der „Leistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft“ aus der Sozialhilfe. Dort war ein Teil der Hilfen bislang verankert ist. „Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält“ (§ 2 SGB XII).

Für Menschen mit Behinderung stellt dieser Passus, so die Kritiker, eine große Belastung dar. Bei kostspieliger Assistenz sind Betroffene mitunter gezwungen, ihre Versicherungen aufzulösen und ihr Haus zu verkaufen, bis ihnen nur noch 2.600 Euro bleiben. Das ist der Betrag, den sie als Empfänger von Sozialleistungen monatlich besitzen dürfen (§ 90 SGB XII). Dass Ehegatten nur 614 Euro behalten dürfen, überziehe auch eine Partnerschaft mit dem Problem – oder halte von einer Eheschließung ab.

13. Mai 2015: UN gibt Vielzahl von Handlungsempfehlungen

Der „Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen bei den Vereinten Nationen“ gibt der Bundesrepublik Deutschland in seinen „Abschließenden Bemerkungen über den ersten Staatenbericht Deutschlands“ eine Vielzahl von Handlungsempfehlungen zur weiteren Umsetzung der UN-BRK. Diese umfassen laut Umsetzungsbegleitung u. a. die Schaffung eines inklusiven Arbeitsmarktes und die Überarbeitung der gesetzlichen Definition von Behinderung.

20. Oktober 2015: Kritikpunkt „Das Recht auf Sparen“

„Wer trotz Behinderung erfolgreich einer Arbeit nachgeht und gar beruflich Karriere machen möchte, hat in Deutschland dazu eigentlich keinen Grund“, moniert Jurastundent Constantin Grosch in Hinblick auf die damalige Regelung in § 90 SGB XII.

Er sammelt Unterschriften für seine Petition „Recht auf Sparen und gleiches Einkommen auch für Menschen mit Behinderungen“.

Zusammen mit Raúl Aguayo-Krauthausen übergibt er Andrea Nahles in Berlin über 280.000 Unterschriften der Change.org-Petition „Recht auf Sparen und für ein gutes Teilhabegesetz“.

26. April 2016: Der Referentenentwurf

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozials versendet den Referentenentwurf für das Bundesteilhabegesetz an die Verbände.

11. Mai 2016: Nein zu Leistungskürzungen

Der Deutsche Behindertenrat (DBR), die Fachverbände für Menschen mit Behinderung, der Paritätische Gesamtverband, das Deutsches Rotes Kreuz, die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) melden sich mit „Sechs gemeinsamen Kernforderungen zum Bundesteilhabegesetz“ zu Wort:

- Das Bundesteilhabegesetz muss Leistungen für die Betroffenen verbessern und darf nicht Personenkreise ausschließen oder Leistungen einschränken.

Die Liste enthält auch Kritik an der umstrittenen 5-von-9-Regelung:

- Viele bisher Anspruchsberechtigte drohen aus dem System zu fallen, wenn künftig ein umfassender Unterstützungsbedarf in 5 von 9 Lebensbereichen bestehen muss. Die Folge wäre, so die Verfasser, dass notwendige Unterstützung in einzelnen Lebensbereichen (z. B. bei Bildung oder Kommunikation) trotz bestehenden Hilfebedarfs wegfallen. Das sei umso problematischer, als bei Personen ohne wesentliche Behinderung bisherige Ermessensleistungen ebenfalls wegfallen sollen.

Eingliederungshilfe im Visier:

- Das neue Gesetz fasse die Aufgabe der Eingliederungshilfe „deutlich enger“, ihre rehabilitative Ausrichtung sei damit nicht mehr gewährleistet. Hier schaffe auch ein offener Leistungskatalog keine Abhilfe. Es drohten Einschränkungen bei der sozialen Teilhabe in Bereichen wie Freizeit, Kultur und Ehrenamt, bei gesundheitsbezogenen Teilhabeleistungen, Hilfsmittelversorgung, bei Bildung und Mobilität. Dies betreffe auch Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. Dazu darf es nicht kommen.

Weiter heißt es: Notwendige Leistungen der Pflege sind gleichberechtigt neben der Eingliederungshilfe zu gewähren. Ein Vorrang von Pflegeleistungen, mit dem Eingliederungshilfeleistungen ausgeschlossen werden, ist abzulehnen. Menschen mit Behinderungen dürfen nicht wegen ihres Unterstützungsbedarfs auf Pflegeeinrichtungen verwiesen werden.

28. Juni 2016: Ein Kabinettsbeschluss – und viel Kritik

Nach vielen – öffentlichen – Diskussionen beschließt das Bundeskabinett den Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen. Das BTHG soll laut BMAS die Eingliederungshilfe aus dem „Fürsorgesystem“ der Sozialhilfe herausführen und mehr individuelle Selbstbestimmung ermöglichen.

„Mogelpackung“

Betroffene kritisieren das Paket weiter als reine Sparmaßnahme und protestieren u. a. in Berlin. Unter ihnen Richterin Nancy Poser, selbst Rollstuhlfahrerin mit hohem Assistenzbedarf.

Laut „Tagesschau“ spricht sie von „einer einzigen Mogelpackung“. Weiter: „Wir befürchten, dass es durch bestimmte Regelungen in diesem Gesetz vielen Menschen sehr schwer gemacht werden wird, beispielsweise aus einem Heim auszuziehen. Das hat nichts mit Selbstbestimmung, Individualität oder Teilhabe zu tun und deshalb sind wir heute hier.“

Vor allem in Organen der Selbsthilfe wird das Thema heftig diskutiert. Dabei geht es auch um das sog. „Poolen von Leistungen“. „Betroffene könnten beispielsweise gezwungen werden, sich einen Assistenten zu teilen. Das würde ihr Selbstbestimmungsrecht massiv einschränken“, kritisiert z. B. die Sprecherin für Behindertenpolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Corinna Rüffer.

Richterin Poser interpretiert den Gesetzentwurf ähnlich. Er könnte bedeuten, dass „mehrere Behinderte Zwangsgemeinschaften“ bilden müssten: „Man wird so auch dazu gezwungen, mit den Assistenten, die man sich nicht selber ausgesucht hat, beispielsweise auf die Toilette zu gehen. Das ist ja die engste Intimsphäre.“

Streitpunkt Poolen

Der Inklusionsbeirat der Staatlichen Koordinierungsstelle nach Artikel 33 UN-BRK hatte schon im September 2015 in einem Positionspapier angekündigt, das Poolen nur mittragen zu können, wenn es auf Wunsch des Leistungsberechtigten erfolge. Betroffen von der Regelung wären jedoch insbesondere die Wohnformen von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf.

„Die Entscheidungsfreiheit darf keinesfalls dadurch eingeschränkt werden, dass vermeintlich oder tatsächlich billigere Unterstützungsleistungen in Einrichtungen als Maßstab oder Obergrenze der Finanzierung festgelegt werden. Ein solches Zwangs-Poolen lehnt der Inklusionsbeirat entschieden ab“.

Wohnen und Arbeiten

Sozialministerin Nahles hingegen spricht von einem Meilenstein.

Beispiel Wohnen: Behinderte Menschen bekämen künftig Geld – unabhängig davon, ob sie allein oder in einem Heim wohnen. Ein echter Fortschritt für die SPD-Politikerin. „Denn bisher konnten viele Menschen ihren Lebensmittelpunkt nicht frei wählen, weil ihre Leistungen abhängig waren von der Wohnform. Wir wollen, dass Menschen aber wählen können, wo und wie sie leben wollen. Sei es zu Hause, in einer Wohngruppe oder in einem Heim.“

Beispiel Arbeit: Für Menschen mit Behinderung solle es einfacher werden, einen Job zu finden. Arbeitgeber könnten bis zu drei Viertel des Lohns vom Staat bekommen, wenn sie einen behinderten Mitarbeiter einstellen. Fast 40.000 Firmen in Deutschland taten das zum damaligen Zeitpunkt jedoch nicht und zahlten lieber eine Strafe.

30. November 2016: Viele Änderungen am Teilhabegesetz

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales stimmt dem Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Bundesteilhabegesetz (BTHG) in geänderter Fassung zu. Die Fraktion Die Linke stimmt gegen den Entwurf, Bündnis 90/Die Grünen enthalten sich.

Die Koalitionsfraktionen hatten zuvor einen 68 Änderungen umfassenden Änderungsantrag vorgelegt, in dem sie in vielen Punkten auf die deutliche Kritik von Verbänden reagierten.

Dazu einige Passagen aus der Pressemeldung des Deutschen Bundestages:

„Deutlich mehr vom eigenen Einkommen behalten“

„Schwerpunkt des Gesetzes ist die Neufassung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen. Die Eingliederungshilfe soll aus dem „Fürsorgesystem“ der Sozialhilfe herausgeführt und das SGB IX zu einem Leistungsgesetz aufgewertet werden.

Fachleistungen werden künftig klar von den Leistungen zum Lebensunterhalt getrennt. Mit der Erhöhung der Vermögensfreibeträge und der Befreiung der Ehe- und Lebenspartner aus der Finanzierungspflicht soll es außerdem künftig möglich sein, deutlich mehr vom eigenen Einkommen zu behalten.

Budget für Arbeit

Mit einem Budget für Arbeit soll zudem die Teilhabe am Arbeitsleben gestärkt werden. Erstmals klargestellt wird, dass die Teilhabe an Bildung eine eigene Reha-Leistung ist. Damit werden Assistenzleistungen für höhere Studienabschlüsse wie ein Masterstudium oder in bestimmten Fällen eine Promotion ermöglicht.

5-zu-9-Regelung gestrichen

Gestrichen wurde die umstrittene 5-zu-9-Regelung. Diese sah vor, dass Betroffene in fünf von neun Lebensbereichen eingeschränkt sein müssen, um Leistungen der Eingliederungshilfe zu erhalten. (Anmerkung der Redaktion: Die Regelungen zur Frage, wer leistungsberechtigt ist, wurde auf 2023 verschoben – inzwischen regt sich Kritik an den Ergebnissen der Überprüfung.)

Gleichrangigkeit

Auch in Bezug auf die Schnittstelle von Eingliederungshilfe und Pflegeversicherung gab es eine wesentliche Änderung: Der Vorrang von Pflegedienstleistungen gegenüber Leistungen der Eingliederungshilfe wurde aus dem Gesetz herausgenommen. Es bleibt damit bei der jetzigen Regelung der Gleichrangigkeit beider Leistungen.

Kein Poolen

Festgelegt wurde auch, dass es im Bereich der persönlichen Assistenz kein „Poolen“ von Leistungen geben soll, wenn davon die ganz persönliche Lebensführung innerhalb der Wohnung betroffen ist.

1. Dezember 2016: Bundestag beschließt BTHG

16. Dezember 2016: Bundesrat verabschiedet das BTHG

Die einzelnen Reformstufen des BTHG und ihre Inhalte schildert detailliert der Beitrag Viele Verbesserungen auch für Menschen mit Querschnittlähmung: Die 4 Reformstufen des Bundesteilhabegesetzes – Der-Querschnitt.de

Dieser Text wurde mit größter Sorgfalt recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben. Unter keinen Umständen ersetzt er jedoch eine rechtliche oder fachliche Prüfung des Einzelfalls durch eine juristische Fachperson oder Menschen mit Qualifikationen in den entsprechenden Fachbereichen, z.B. Steuerrecht, Verwaltung.

Der-Querschnitt.de führt keine Rechtsberatung durch.

Ob und in welchem Umfang private Krankenkassen die Kosten für Hilfsmittel, Therapien o.ä. übernehmen, ist individuell in der jeweiligen Police geregelt. Allgemeingültige Aussagen können daher nicht getroffen werden.