Spastik und Spasmen als Folge einer Querschnittlähmung

Über zwei Drittel aller Menschen mit Querschnittlähmung haben Spastik, bzw. Spasmen, also eine erhöhte, willentlich nicht steuerbare Muskelspannung, begleitet von einer Übererregbarkeit der Reflexe. Häufig ist sie mit anderen Symptomen verknüpft.

Spastik ist keine Krankheit, sondern ein häufiges Begleitphänomen nach Schädigungen im zentralen Nervensystem, die zentralnervöse sensomotorische Zell- und Bahnsysteme beeinträchtigen. In Fachbegriffen gesagt: Spastik ist eine Folge von Schädigungen des oberen Motoneurons (Upper Motor Neuron, UMN, siehe auch: Upper Motor Neuron Lesion (UMNL, Läsion des oberen Motoneurons) sowie des Kontrollsystems der Muskelspannung der Reflexe, des sog. pyramidalen Systems (Koch/Geng, 2021).

„Spastische Bewegungsstörung“

Spastik geht in der Regel mit anderen Symptomen einher. Zu nennen wären zum Beispiel Muskelparese, Verlangsamung des Bewegungsablaufs, gesteigerte Muskeleigenreflexe, pathologisch enthemmte Synergismen und spastische Dystonie. Diese Begleitphänomene einer Querschnittlähmung werden zusammenfassend als spastische Bewegungsstörung (SMD, „spastic movement disorder“) bezeichnet (DGN, 2018).

Mit dem Begriff SMD werden laut Deutscher Neurologischer Gesellschaft nur die oben bereits erwähnten sogenannten „Plus-Phänomene des Pyramidenbahnsyndroms (Upper Motor Neuron Syndrome, UMNS)“ zusammengefasst. Die sogenannten Minus-Phänomene des UMNS wie die Lähmung, die Störung der selektiven Innervationsfähigkeit und die Ermüdbarkeit zählen aus Sicht der Neurologen dagegen nicht zum SMD. Und auch Muskelverkürzungen und konsekutive Kontrakturen in Körperregionen mit Spastik sind nicht Bestandteil der SMD (DGN, 2018).

Querschnittlähmung: Unterscheidung Spastik und Spasmen

Spastik hat tonische und phasische Komponenten. Die tonische Komponente äußert sich in einer Hemmung der Bewegung, Verlangsamung der Bewegungsabläufe und permanent erhöhter Muskelspannung. Die phasische Komponente führt zu gesteigerten, nicht kontrollierbaren Eigenreflexen der Muskeln mit einschießenden Muskelkrämpfen (Spasmen) oder sich wiederholenden Muskelzuckungen (repetitiver Klonus). Spasmen dauern oft nur wenige Sekunden an – ein Klonus kann die Beine eines querschnittgelähmten Menschen minutenlang zittern lassen. (Koch/Geng, 2021) Sowohl Beuge- als auch Streckmuskeln können betroffen sein – weshalb zwischen Beuge- und Streckspasmen unterschieden wird (Maierl, 2021).

Spastik als Warnhinweis: Auslösende Faktoren beachten

Spastik als Warnhinweis: Auslösende Faktoren beachten

Spastik tritt erst auf, wenn der spinale Schock abgeklungen ist, also Tage oder sogar Wochen nach Eintritt der Querschnittlähmung. Optimalerweise werden Menschen mit Querschnittlähmung bereits während der Rehabilitation mit den wichtigsten Auslösern von Spastik vertraut gemacht. Zu ihnen zählen unter anderem Blaseninfekte und -überdehnungen, Schmerzen unterhalb der Lähmungshöhe, Infekte, eine volle Blase oder ein voller Darm, Frakturen, Thrombosen, Dekubitus oder auch emotionale Erregung. (Siehe auch Beitrag Sieben Faktoren, die das Auftreten von Spastik bei Querschnittlähmung begünstigen können und wie man sie vermeidet).

Im Umkehrschluss können Betroffene ein plötzliches verstärktes Auftreten von Spastik, beziehungsweise Spasmen, als Warnsignal des Körpers verstehen. Denn sie können ein Hinweis darauf sein, dass unterhalb der Lähmungshöhe – und damit für sie nicht spürbar – ein potenzieller Spastik-Auslöser entstanden ist. „Eine plötzliche Veränderung der Spastik sollte also immer mit dem behandelnden Arzt besprochen werden“ (Balgrist, 2014).

Was passiert im querschnittgelähmten Körper?

Durch die Rückenmarksverletzung ist das System, das für die Feinsteuerung und Koordination der Bewegungen, für die Entspannung der Muskeln und die Dämpfung von Reflexen zuständig ist, gestört.

Durch die Unterbrechung sogenannter extrapyramidaler Bahnen im Rückenmark verliert das Gehirn seinen „kontrollierenden Einfluss über die Reflexe und die Modulation der Kraftentwicklung der Muskulatur“. Reflexe können nicht mehr gebremst werden (Koch/Geng, 2021).

Ein konkretes Beispiel: Ein Nerv, der zum Rückenmark führt („afferent“), meldet, dass ein Muskel gedehnt ist. Auslöser kann z.B. das Überfahren einer Schwelle mit dem Rollstuhl sein. In einem Reflex versucht das Rückenmark nun, der Dehnung entgegenzuwirken. Da der Muskel dabei aber nur kurz zuckt, sich also nur für einen Moment zusammenzieht, kommt es sofort wieder zu einer Dehnung. Der meldende Nerv wird wieder aktiv und der Kreislauf beginnt von vorn (Koch/Geng, 2021).

Messung der Stärke einer Spastik bei Querschnittlähmung

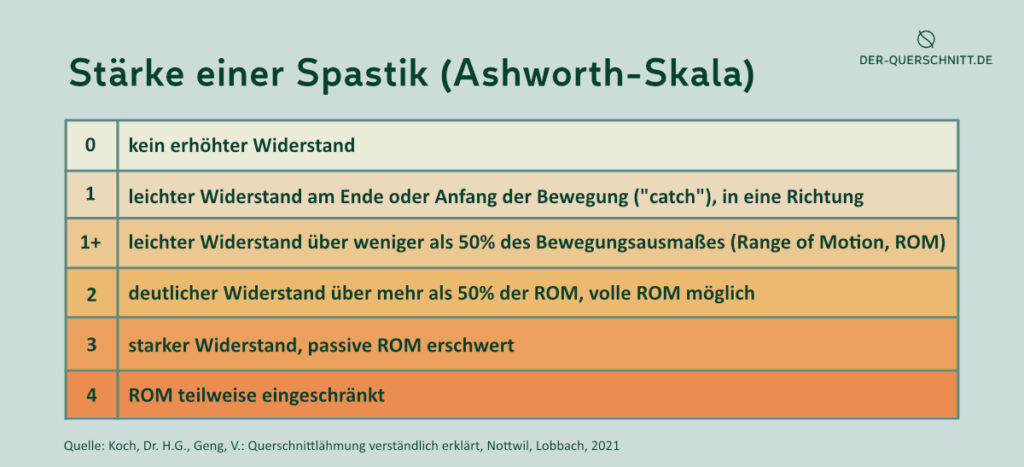

Wie stark die Spastik ist, könnte relativ genau mit Hilfe der „isokinetischen Dynamometrie“ gemessen werden. Eine aufwendige Methode, bei der die Fließeigenschaften der einzelnen Muskeln apparativ bestimmt werden (Koch/Geng, 2021). In der täglichen Praxis wird die Stärke der Spastik daher zumeist händisch ermittelt. Der Arzt bewegt die Gliedmaßen des Betroffenen („passive Bewegung“) und erspürt so den Grad des Widerstands. Dies wiederum lässt Rückschlüsse auf die Stärke der Spastik zu. Bei dieser Art der Diagnose orientieren Mediziner sich meist an der Ashworth-Skala, die in verschiedenen Varianten genutzt wird. Die Skala definiert die Stärke einer Spastik in mindestens vier Stufen:

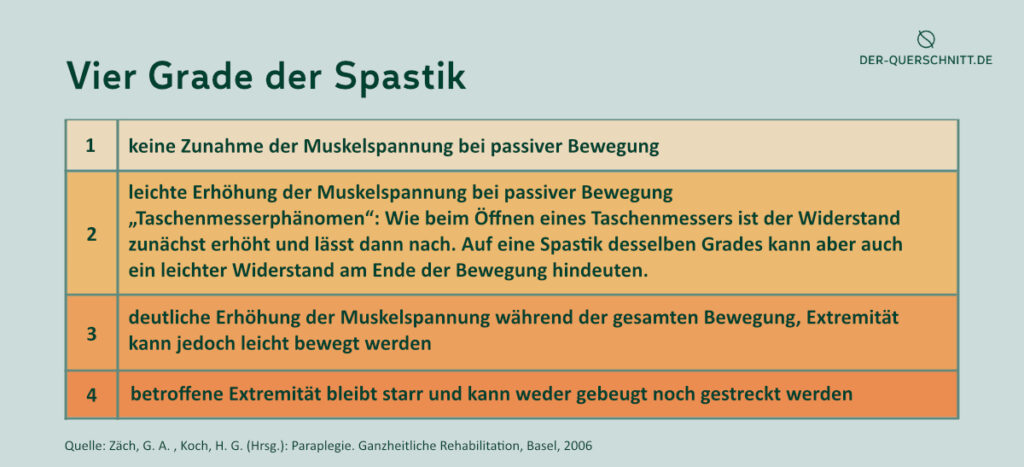

In Anlehnung an die Stufen der Skala können die Grade einer Spastik bei Querschnittlähmung auch folgendermaßen beschrieben werden (Zäch/Koch, 2006):

Subjektives Empfinden, objektive Auswirkungen

Koch und Geng geben in diesem Zusammenhang zu bedenken: „In vielen Studien wird immer wieder der Einfluss der Spastik auf die Rehabilitation angesprochen. Wichtig ist dabei eigentlich nur, ob die Spastik die Funktionsfähigkeit des Betroffenen wesentlich einschränkt oder nicht. Das subjektive Empfinden der Spastik, die objektiven Auswirkungen auf das tägliche Leben und die Beeinträchtigungen der Lebensqualität“ seien die ausschlaggebenden Werte zur Klassifizierung der Spastik-Stärke (Koch/Geng, 2021).

Dieser Text wurde mit größter Sorgfalt recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben. Die genannten Produkte, Therapien oder Mittel stellen keine Empfehlung der Redaktion dar und ersetzen in keinem Fall eine Beratung oder fachliche Prüfung des Einzelfalls durch medizinische Fachpersonen.

Der-Querschnitt ist ein Informationsportal. Die Redaktion ist nicht dazu berechtigt, individuelle Beratungen durchzuführen.