Spastik: Chancen und Grenzen der Therapie

Spastik bei Querschnittlähmung ist keine Krankheit und kann im klassischen Sinne nicht geheilt werden. Wer sie hat, wird sie behalten. Aber Spastik kann durch Prophylaxe und geeignete Therapie gemildert werden. Was Betroffene in gewissem Umfang nicht nur von körperlichen Beschwerden und Risiken befreien, sondern ihnen auch größere Unabhängigkeit und Mobilität geben kann.

Über zwei Drittel aller querschnittgelähmten Menschen haben Spastik, bzw. Spasmen, also eine erhöhte, willentlich nicht steuerbare Muskelspannung, begleitet von einer Übererregbarkeit der Reflexe. Häufig ist sie mit anderen Symptomen verknüpft – die entsprechenden medizinischen Hintergründe schildert der Beitrag Spastik als Folge einer Querschnittlähmung.

Spastik: Therapie sollte klare Ziele haben

Die Therapie sollte klare Ziele haben, die Arzt, Patient und das Behandlungsteam (Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie) gemeinsam vereinbaren. Oft geht es dabei auch darum, den goldenen Mittelweg zu finden zwischen dem medizinischen Möglichen und etwaigen Nebenwirkungen, die das Leben stark einschränken können (Koch/Geng, 2021).

Mögliche Ziele der Therapie:

- Reduzierung/Vermeidung von Schmerzen

- Verbesserung der funktionellen Fähigkeiten

- Vermeidung von Kontrakturen (Verkürzung, bzw. Schrumpfung) von Muskeln, Sehnen oder Bändern (siehe auch Kontrakturen bei Querschnittlähmung)

- Erleichterung der (Körper-)pflege

- Unterstützung der Rehabilitationsfähigkeit

- Möglichst unbeschwerte Teilhabe am sozialen Leben (sportliche Aktivitäten, etc.)

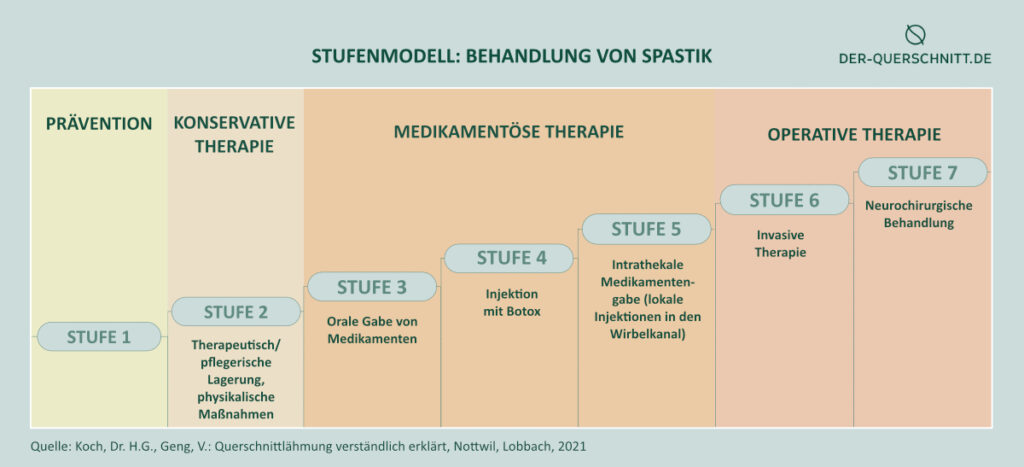

Die Behandlung von Spastik folgt einem Stufenplan, beginnend mit der Prävention. Es folgen konservative Methoden, danach im Fall der Fälle medikamentöse und als letzte Möglichkeit operative Therapien.

Stufe 1: Prävention

Wenn Betroffene Spastik, beziehungsweise Spasmen als störend empfinden, können sie zumindest dafür sorgen, dass sie möglichst selten auftreten. Wer die potenziellen Auslöser kennt, kann sie vermeiden – einige der wichtigsten Auslöser nennt der Beitrag Sieben Faktoren, die das Auftreten von Spastik bei Querschnittlähmung begünstigen können und wie man sie vermeidet.

Stufe 2: Konservative Therapie (therapeutisch/pflegerisch/physikalisch)

Als Basistherapie lässt sich der Spastik durch Physiotherapie begegnen. Regelmäßiges Durchbewegen – auch passiv oder geräteunterstützt – hilft, störende Phänomene der spastischen Bewegungsstörung zu mildern. Standardtherapie und verschiedene ergänzende Behandlungsansätze (z.B. Bobath, Hippotherapie) können zu einem individuellen Therapieplan zusammengeführt werden (Maierl, 2021) – und auch von Exoskeletten unterstütztes Gehen kann im Einzelfall relevanten Nutzen zeigen (DGN, 2018).

Auch die sogenannte transkutane Elektrostimulation scheint positive Effekte zu haben. Genauso die basale Stimulation, wenn beispielsweise bei der Körperpflege die Haare in Haarwuchsrichtung gewaschen werden (Koch/Geng, 2021).

Zu den physikalischen Optionen von Therapie-Stufe 2 zählen antispastische Lagerungsmethoden wie Schneidersitz oder die Bauchlage. Hier ist der reduzierende Effekt oft noch Stunden später bemerkbar. Gleiches gilt für Besuche in Dampfbad, Sauna oder Schwimmbad, die wesentlich zu einem gesteigerten Wohlbefinden der Betroffenen beitragen können (siehe auch Beiträge Mit Querschnittlähmung in Sauna, Dampfbad und Co sowie Schwimmen mit Querschnittlähmung: Optimales Training für den Körper und die Seele). Aber Vorsicht: Wegen der Temperaturunterschiede kann der Besuch einer Sauna auch den gegenteiligen Effekt haben und Spastik auslösen.

Die Leitlinie „Therapie des spastischen Syndroms“ der Deutschen Gesellschaft für Neurologie weist zudem darauf hin, dass „unter Berücksichtigung der körperlichen und funktionellen Behandlungsziele und unter klinischer Evaluation der Behandlungseffekte“ speziell bei Menschen mit Querschnittlähmung die Ganzkörpervibration zum Einsatz kommen kann.

Stufe 3 bis 5: Medikamentöse Therapie

Die medikamentöse Therapie ist eine Ergänzung zu den Maßnahmen der Stufen 1 und 2. Die meisten Medikamente dämpfen die Aktivität von Gehirn und Rückenmark – was sich positiv auf die Spastik auswirken kann, allerdings auch negativ auf das Allgemeinbefinden des Betroffenen. Mögliche Nebenwirkungen sind Müdigkeit, Konzentrationsmangel, Schläfrigkeit, Blutdruckabfall oder auch eine Schwächung der gesamten Muskulatur bis hin zu langfristigen Haltungsschäden (Koch/Geng, 2021).

Bei der Auswahl des richtigen Medikaments braucht es Sachverstand und viel Geduld. Denn nicht jeder Betroffene reagiert auf jede Substanz gleich, nicht jeder hat dieselben Nebenwirkungen, und so kann es dauern, bis nach Abwägung der Vor- und Nachteile die richtige Substanz oder Kombination gefunden ist. Die im Übrigen die Spastik nie völlig wird beseitigen können.

Einige Beispiele:

- Antispastische Medikamente: Häufig Verwendung finden Präparate mit den Wirkstoffen Baclofen, Diazepam oder auch Clonazepam. Als Alternativen gelten Tizanidin, Clonidin oder Gabapentin.

- Pflanzliche Alternativen: Einige Menschen mit Querschnittlähmung berichten über gute Erfahrungen mit Cannabinoiden, Cannabidiol (CBD) oder Tetrahydrocanabinol (THC). Siehe auch: Der Einsatz von Cannabis bei Querschnittlähmung, Leben mit Querschnittlähmung: Über Cannabis und Spastik bei Querschnittlähmung sowie Leben mit Querschnittlähmung: „Was mir geholfen hat? Cannabis und Apfelessig.“

Bei lokaler Spastik, die durch einzelne Muskeln oder Muskelgruppen hervorgerufen wird, hat sich eine Behandlung mit Botulinumtoxin bewährt. Dieses Nervengift, das viele unter der Kurzbezeichnung „Botox“ als Anti-Falten-Mittel kennen, blockiert die Übertragung von Nervenimpulsen auf den Muskel. Die Wirkung hält bis zu vier Monate an. Kurzfristig können Nerven auch durch die Injektion von Anästhetika blockiert werden. Die Injektion anderer Substanzen (Phenol, hochprozentiger Alkohol) kann Nerven dauerhaft ausschalten.

Um die Dosis möglichst gering halten zu können, können einige Substanzen (zum Beispiel Baclofen oder Morphium) über Dosierpumpen (Intrathekale Medikamentenpumpe) direkt und kontinuierlich in die Rückenmarksflüssigkeit (Liquor) gepumpt werden (Koch/Geng, 2021).

Stufe 6 und 7: Operative Methoden

Bei schwersten spastischen Zuständen, die auf keine andere Art und Weise zu behandeln/lindern sind, können chirurgische Verfahren zum Einsatz kommen. Sie stellen eine Möglichkeit dar, „ausgeprägte, durch eine schwere spastische Tonuserhöhung bedingte Fehlhaltungen und damit verbundene Pflegehemmnisse, hygienische Probleme und Komplikationen wie Kontrakturen oder Hautläsionen zu vermeiden“ (DGN, 2018).

Als Beispiele für neurochirurgische Eingriffe nennt die bereits mehrfach zitierte SK2-Leitlinie:

- Dorsale Rhizotomie: Die Durchtrennung von Nervenwurzeln wird u.a. bei der Behandlung einer Blasenspastik und der Implantation eines Blasenstimulators angewandt.

- Umsetzungen von Muskelansätzen oder Sehnenplastiken: Auch sie können dazu beitragen, Komplikationen, die durch eine spastische Lähmung bedingt sind, zu vermeiden und Lagerung, Hygiene und motorische (Rest-)Funktion zu verbessern. „Bei halsmarkgeschädigten spastisch gelähmten Menschen mit Querschnittsyndrom kann durch Umsetzungen von Muskelansätzen oder Sehnenplastiken eine aktive Handfunktion unterstützt werden“.

Dieser Text wurde mit größter Sorgfalt recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben. Die genannten Produkte, Therapien oder Mittel stellen keine Empfehlung der Redaktion dar und ersetzen in keinem Fall eine Beratung oder fachliche Prüfung des Einzelfalls durch medizinische Fachpersonen.

Der-Querschnitt ist ein Informationsportal. Die Redaktion ist nicht dazu berechtigt, individuelle Beratungen durchzuführen.